अगस्त, 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा करने के बाद खाड़ी युद्ध की शुरुआत हो गई। इस युद्ध के चलते तेल की कीमतों में भारी उछाल आ गया। तेल एवं गैस के लिए आयात पर निर्भर रहने के चलते अधिक कीमत पर तेल और गैस की खरीद ने हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर भारी प्रतिकूल असर डाल दिया था। देश का राजकोषीय घाटा (Fiscal defecit) सरल घरेलू उत्पाद की तुलना में 1980-81 में 10.4 प्रतिशत था, जो 1990-91 में बढ़कर 12.7 प्रतिशत जा पहुंचा था। राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व का कम होना और उसके खर्चे अधिक होना। इस घाटे की पूर्ति के लिए 80 के दशक में केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से भारी मात्रा में कर्ज लिया था। 1991 आते-आते इस कर्ज और इसके सूद की भरपाई के कारण और बढ़ी कीमतों में जरूरी वस्तुओं के आयात के चलते देश का विदेशी मुद्रा भंडार मात्र 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया था, जो जून, 1991 में घटकर आधा हो गया, जिस कारण देश के समक्ष भारी आर्थिक संकट पैदा हो गया। यह विदेशी मुद्रा भंडार मात्र तीन हफ्ते तक आवश्यक वस्तुओं के आयात लायक था और विदेशी कर्जे की अदाएगी इससे हो पाना सम्भव नहीं थी। चंद्रशेखर सरकार ने विदेशी कर्जे की किस्तों और सूद का समय पर भुगतान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष से कर्ज की मांग की। इस समय तक अंतरराष्ट्रीय साख संस्थाओं (International Credit Rating Agencies) ने भारत की साख को नीचे गिरा दिया था। अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने कड़ी शर्तों के साथ भारत को 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा देना स्वीकार किया। इन शर्तों में भारतीय अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधारों के साथ-साथ भारतीय सोने को गिरवी रखना शामिल था। केंद्र सरकार को अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष से 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण लेने की एवज में 67 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में जमा कराना पड़ा और 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्वीट्जरलैंड भेजा गया, जिसको गिरवी रखकर 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया गया।

चंद्रशेखर सरकार ने सोना गिरवी रखे जाने की बात गोपनीय रखी थी, लेकिन बात सार्वजनिक हो गई। तब देशभर में केंद्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ भारी जनाक्रोश उभरा था। मध्यावधि चुनावों के दौरान मई में सोना गिरवी रखे जाने का असर चुनाव परिणामों में देखने को मिलता है। इस चुनाव में जनता परिवार के सभी घटकों का सूपड़ा साफ हो गया था और केंद्र में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार नरसिम्हा राव के नेतृत्व में बनी थी। नई सरकार ने आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में खुली अर्थव्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाए और देश में आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हो गया।

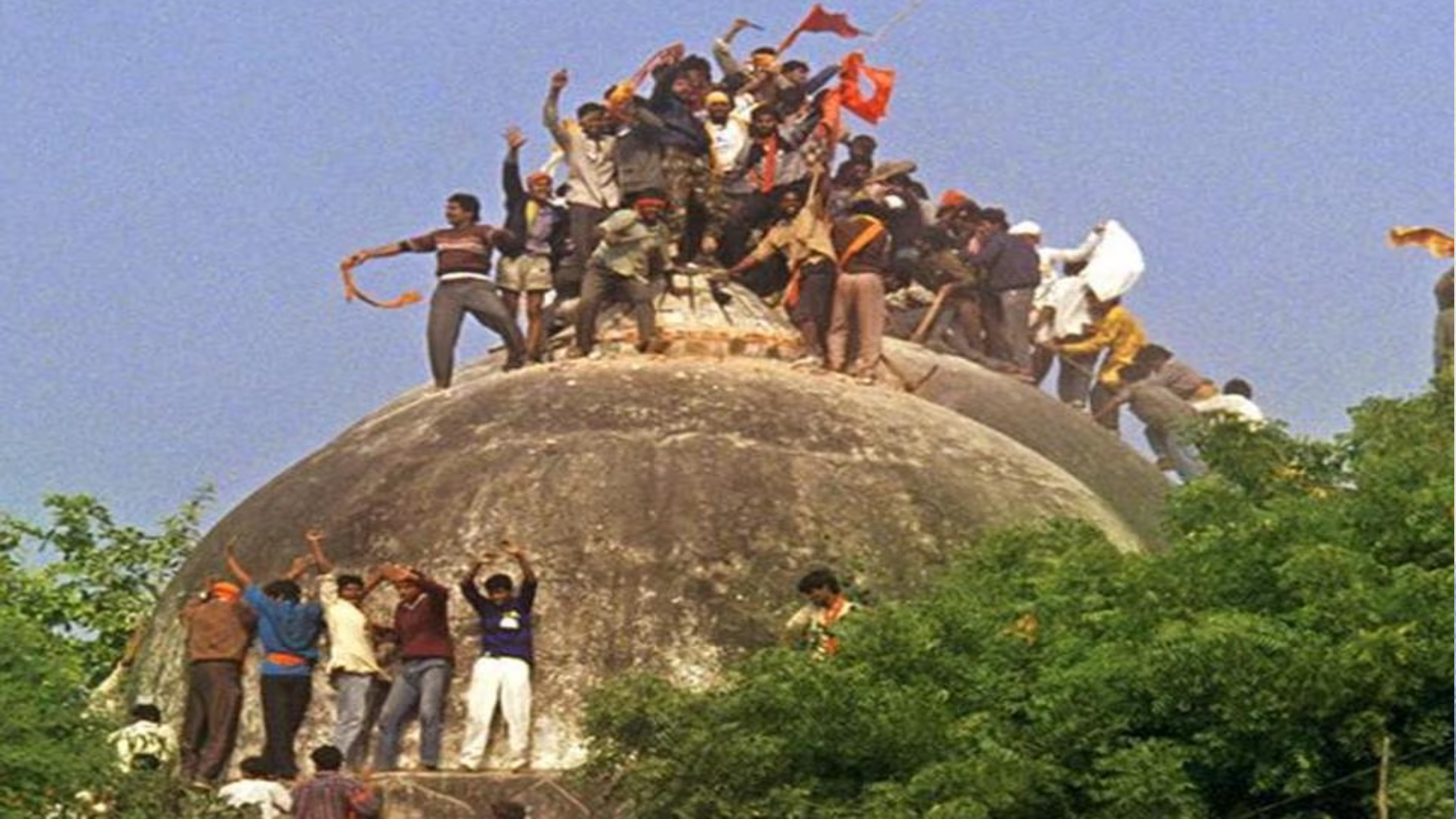

लालू प्रसाद यादव द्वारा लालकृष्ण आडवाणी की समस्तीपुर में गिरफ्तारी के बाद भी विश्व हिंदू परिषद् और बजरंग दल ने 30 अक्टूबर को प्रस्तावित राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम स्थगित नहीं किया था। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद की रक्षा करने और शिलान्यास कार्यक्रम को न होने देने के लिए अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। उन्होंने अहंकारपूर्ण ऐलान किया था कि ‘मस्जिद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता,’ लेकिन ऐसा हुआ नहीं और 30 अक्टूबर के दिन भारी संख्या में ‘कारसेवक’ पुलिस बंदोबस्त को धता बताते हुए विवादित परिसर के भीतर घुसने में कामयाब रहे थे। कुछ अति उत्साही विहिप कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद के एक गुबंद पर चढ़कर भगवा झंडा तक लहरा दिया। बेकाबू भीड़ को विवादित परिसर से बाहर करने में नाकामयाब पुलिस बल ने गोलीबारी की, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार पांच कारसेवकों की मौत हो गई। विहिप के अनुसार, मरने वालों की संख्या 20 थी। मुलायम सिंह यादव सरकार सख्त कार्यवाही के जरिए विवादित मस्जिद परिसर को तो सुरक्षित रखने में सफल रही, लेकिन इस अकेली एक घटना ने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा को हमेशा के लिए बदल डाला। मुलायम सिंह को इस घटना के बाद ‘मुल्ला मुलायम’ कहकर पुकारे जाने लगा था और भाजपा ने इस घटना के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। धार्मिक ध्रुवीकरण के सहारे इस घटना के कुछ ही माह बाद हुआ लोकसभा चुनाव में उसका शानदार प्रदर्शन रहा और लोकसभा के साथ-साथ हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वह 221 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाने में भी सफल रही थी।

नब्बे के दशक की शुरुआत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी समस्याओं को साथ लेकर आई। 2 अगस्त, 1990 को इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर हमला कर उस पर पूरी तरह से अपना नियंत्रण स्थापित कर डाला था। इस हमले के पीछे सबसे बड़ा कारण इराक द्वारा कुवैत से लिया 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा था जिसे चुका पाने का उस पर भारी दबाव कुवैत द्वारा बनाया जा रहा था। इराक न केवल गंभीर आर्थिक संकट में था, बल्कि तेल निर्यात के जरिए अपनी आर्थिकी बचाने के उसके प्रयास भी कुवैत द्वारा अधिक तेल उत्पादन किए जाने चलते सफल नहीं हो पा रहे थे। तेल निर्यात देशों के समूह ‘ओपेक’ (Organisation of the Petrolium Exporting Countries) जिसमें इराक, इरान, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला समेत 13 देश शामिल थे, ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए हरेक सदस्य देश द्वारा प्रति वर्ष एक निश्चित मात्रा में तेल निकालने का कोटा तय किया था। इराक का कुवैत और संयुक्त राष्ट्र अमीरात (सऊदी अरब) पर आरोप था कि वे इस कोटे से कहीं ज्यादा मात्रा में तेल निकालकर उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच रहे हैं जिसके कारण तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ रही है। 1989-90 में ओपेक द्वारा प्रति बैरल 18 अमेरिकी डॉलर का मूल्य तय किया गया था लेकिन कुवैत और सऊदी अरब द्वारा अपने तय कोटे से अधिक तेल निकाले-जाने चलते अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह कीमत घट कर 10 डॉलर प्रति बैरल तक जा पहुंची थी जिसके चलते इराक को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। जुलाई 1990 में इराक ने कुवैत द्वारा ओपेक कोटा से अधिक तेल उत्पादन को अपने खिलाफ आर्थिक जंग करार देते हुए सैन्य कार्यवाही की चेतावनी दी थी।’ अपनी इस चेतावनी का कोई असर न होते देख 2 अगस्त, 1990 को उसने कुवैत पर हमला कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस आक्रमण के बाद कुवैत के पक्ष में अमेरिका सक्रिय हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद ने तत्काल ही एक प्रस्ताव (प्रस्ताव संख्या 660) पारित किया जिसमें इस आक्रमण की कठोर शब्दों में निंदा करते हुए इराक से तत्काल कुवैत को मुक्त करने की अपील की गई जिसे सद्दाम हुसैन ने ठुकरा दिया। 6 अगस्त, 1990 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने प्रस्ताव संख्या 661 के जरिए इराक पर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने इराक के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय गठबंधन बनाने की मुहिम शुरू की जिसमें उसे 42 देशों का समर्थन मिला। अगस्त 1990 से जनवरी 1991 तक अमेरिका के नेतृत्व में ‘ऑपरेशन डेर्जट शील्ड’ चलाया गया जिसमें इस गठबंधन के देशों ने इराक के खिलाफ सैन्य कार्यवाही का चक्रव्यूह तैयार किया। 17 जनवरी, 1991 को ‘ऑपरेशन डेर्जट स्टॉर्म’ शुरू कर इराक पर हवाई जमीनी हमलों की शुरुआत हुई जो 28 फरवरी, 1991 तक जारी रहीं। इस दौरान भीषण युद्ध हुआ। भारी तादात में इराकी सैनिकों को जान गंवानी पड़ी थी। 28 फरवरी के दिन गठबंधन ने कुवैत को इराकी कब्जे से छुड़ाए जाने के साथ ही युद्ध विराम का ऐलान किया था। इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा किए जाने (2 अगस्त, 1990) के समय भारत में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी जो नवंबर में भाजपा द्वारा समर्थन वापस लिए जाने बाद गिर गई थी और कांग्रेस के बाहरी समर्थन से चंद्रशेखर सरकार का गठन 10 नवंबर, 1990 को हो चुका था। खाड़ी युद्ध जनवरी, 1991 में शुरू हुआ। चंद्रशेखर के समक्ष तब तक गंभीर आर्थिक संकट का सच सामने रखा जा चुका था। 1991 का यह आर्थिक संकट नवगठित चंद्रशेखर सरकार के चलते पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसे पिछली सरकारों की गलत आर्थिक नीतियों चलते विरासत में मिला था। चंद्रशेखर ऐसे समय में प्रधानमंत्री बने थे जब एक तरफ मंडल और कमंडल चलते देश में सामाजिक तनाव चरम् पर जा पहुंचा था जो दूसरी तरफ देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग समाप्त होने की कगार पर था। भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण की तय समय पर अदायगी न किए जाने की आशंका काफी पहले से ही व्यक्त की जाने लगी थीं। खाड़ी युद्ध ने इस संकट को गहराने का काम कर दिखाया। ‘मूडीज’ और ‘स्टैंर्डड एंड पूअर्स’ (एस एंड पी) सरीखी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक साख संस्थाओं ने भारत की दिनों दिन खराब हो रहे आर्थिक स्वास्थ को अपनी रिपोर्ट्स के जरिए 1990 के मध्य में सामने रखना शुरू कर दिया था। 1 अगस्त, 1990 को मूडीज् ने भारत को निगरानी सूची में शामिल किए जाने का ऐलान किया था। निगरानी सूची में उन देशों को शामिल किया जाता है जिनकी आर्थिक और ऋण चुकाने की क्षमता पर संदेह होने लगता है। अक्टूबर 1990 में एक बार फिर ‘मूडीज्’ ने भारत की आर्थिकी पर अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए हालात बद से बदतर होने की बात कही। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका भारी असर पड़ा और विदेशी ऋण दाताओं ने भारत को कर्ज देने में आनाकानी शुरू कर दी। अब जरूरी वस्तुओं- तेल और खाद्य सामग्री, के आयात का संकट सिर पर मंडराने लगा था। चंद्रशेखर सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से कर्ज की गुहार लगाई। हालात इस कदर खराब हो चले थे कि भारतीय अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को दबाव में लेने की नीयत से यह स्पष्ट कर दिया कि यदि उन्हें ऋण नहीं उपलब्ध कराया गया तो तेल एवं खाद्य सामग्री को छोड़ भारत सरकार हर प्रकार के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर मजबूर हो जाएगी ताकि विदेशी मुद्रा भंडार को समाप्त होने से रोका जा सके। यदि भारत सरकार ऐसा कोई कदम उठाती तो इसका प्रतिकूल असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर पड़ता क्योंकि वहां से भारत को नाना प्रकार की वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। यह दबाव की रणनीति कुछ हद तक कारगर साबित हुई थी और कड़ी शर्तों के साथ 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण भारत को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जनवरी, 1991 में उपलब्ध कराया गया था। हालात लेकिन इस कर्ज से सुधरने सम्भव नहीं थे। मार्च 1991 में ‘स्टैंर्डड एंड पूअर्स’ ने भारत की रेटिंग (साख) को घटा दिया। एस एंड पी का आकलन था कि ‘प्रतिकूल आर्थिक स्थिति और तेजी से बदल रहे परिदृश्य में भारत सरकार के लिए अपनी आर्थिक प्रतिबद्धता को पूरा कर पाना मुश्किल होगा।’ बदलते परिदृश्य से तात्पर्य चंद्रशेखर सरकार द्वारा वार्षिक बजट पेश नहीं कर पाना (जो कांग्रेस के दबाव में लिया गया फैसला था) और अंततः कांग्रेस द्वारा चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस लिए जाने चलते 7 मार्च को चंद्रशेखर को इस्तीफा देना पड़ा था।