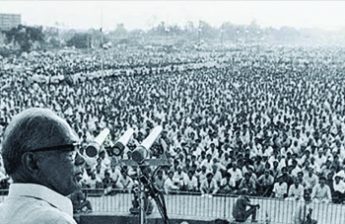

चौबीस मई, 1984 को अकाली नेताओं द्वारा पंजाब से देश को भेजे जाने वाले अन्न रोके जाने और केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ पूर्ण असहयोग का ऐलान करने के बाद इंदिरा गांधी ने अंततः भिंडरावाला पर कठोर कार्रवाई करने का निर्णय ले ही लिया। उन्होंने तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल ए.एस. वैद्य को सैन्य कार्रवाई के जरिए भिंडरावाला और अन्य आतंकियों को स्वर्ण मंदिर से बाहर निकालने के निर्देश दे दिए। जनरल वैद्य को प्रधानमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि सेना की कार्रवाई के दौरान हरमिंदर साहिब और अकाल तख्त को कतई नुकसान न पहुंचे। जनरल वैद्य ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया था कि सेना ‘कमांडो एक्शन’ के जरिए आतंकियों को गिरफ्तार करने अथवा ढेर करने का काम करेगी, जिसमें स्वर्ण मंदिर को नुकसान पहुंचने की सम्भावना बेहद कम होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भिंडरावाला ने भारतीय सेना के एक वरिष्ठ सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी मेजर जनरल सुबेग सिंह की मदद से स्वर्ण मंदिर को अभेद्य दुर्ग में परिवर्तित कर डाला था। 1971 के युद्ध में राष्ट्रीय नायक का दर्जा पाए जनरल सुबेग सिंह सेवानिवृत्त होने के बाद पक्का खालिस्तान समर्थक बन चुका था। स्वर्ण मंदिर में सेना की सम्भावित कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए उसने ऐसी व्यूह रचना रची, जिसकी हल्की-सी आशंका भी जनरल वैद्य और उनके सैन्य सलाहकारों को नहीं थी। नतीजा रहा भारी संख्या में भारतीय फौज के अफसरों और जवानों की इस कमांडों कार्रवाई, जिसे ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ नाम दिया गया, के दौरान शहादत और फौज द्वारा भारी गोलीबारी के चलते स्वर्ण मंदिर के परिसर, विशेषकर अकाल तख्त का क्षतिग्रस्त होना।

5 जून को शुरू हुए इस सैन्य अभियान का अंत 7 जून को हुआ। जनरैल सिंह भिंडरावाला और जनरल सुबेग सिंह समेत ज्यादातर आतंकी मारे गए। बचे-खुचों ने सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। सरकारी आंकडों के अनुसार, सेना के चार अधिकारी और 79 जवान इस कार्यवाही में शहीद हुए थे और 492 आतंकवादी मारे गए थे। गैर-सरकारी आंकडों के अनुसार, 500 सैन्यकर्मी और लगभग 3000 अन्य, जिनमें आतंकवादी और कुछ श्रद्धालु शामिल थे, इस सैन्य अभियान में मारे गए थे।

‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ के जरिए भले ही केंद्र सरकार जनरैल सिंह भिंडरावाला सरीखे दुर्दांत आतंकवादी के कब्जे से सिखों के पवित्र धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर को मुक्त कराने में सफल रही, लेकिन अकाल तख्त को इस अभियान के चलते पहुंचे नुकसान ने बड़े पैमाने पर सिखों की धार्मिक भावना को आहत करने का काम कर दिया। भिंडरावाला की आतंकी गतिविधियों का विरोध करने वाले और हिंदू-सिख भाईचारे की बात करने वाले सिख भी इस सैन्य अभियान के बाद अलगाववाद के प्रभाव में आने लगे थे। सबसे ज्यादा खतरनाक बात भारतीय सेना में मौजूद सिख सैन्यकर्मियों का बगावत करनी रही। ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ का आदेश देने से पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस प्रकार की बगावत होने की प्रबल आशंका थी, लेकिन तत्कालीन थलसेनाध्यक्ष जनरल वैद्य ने उन्हें विश्वास दिलाया था कि ऐसा कुछ होना लगभग असम्भव है, लेकिन जनरल वैद्य गलत निकले।

सेना के मंदिर परिसर में घुसने के बाद नाना प्रकार की अफवाहों ने सिखों की भावना को ठेस पहुंचाना शुरू कर दिया था। हरमिंदर साहिब और अकाल तख्त के मटियामेट होने और गुरुग्रंथ साहिब पुस्तक के गोलियों से बर्बाद होने की अफवाह ने भारतीय सेना में बडी संख्या में मौजूद सिखों को इतना उद्वेलित किया कि कई फौजी छावनियों में वे बगावत पर उतर आए थे। 7 जून, 1984 को गंगानगर, राजस्थान में तैनात सिख रेजिमेंट की नौवीं बटालियन के 500 सिपाही विद्रोही हो गए। फौजी गाड़ियों को अपने कब्जे में ले ये सिपाही सरकार-विरोधी नारे लगाते हुए फौजी छावनी से बाहर निकल भारत-पाकिस्तान सीमा की तरफ बढ़ने लगे। इनमें से कई तो बॉर्डर पार कर पाकिस्तान तक चले गए थे। बिहार के रामगढ़ स्थित सिख रेजिमेंट सेंटर में हालात सबसे ज्यादा और सबसे तेजी से बिगड़े। यहां सिख जवानों ने अपने संेटर प्रमुख ब्रिगेडियर एस.सी. पुरी की गोली मारकर हत्या कर दी और भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारुद कब्जे में लेकर अमृतसर के लिए निकल गए। अलवर (राजस्थान), जम्मू, थाने और पुणे स्थित फौजी छावनियों में भी सिख सिपाहियों की बगावत शुरू होने लगी थी। हालांकि हालात पर तत्काल ही काबू पा लिया गया था, लेकिन फौज के भीतर बगावत ने स्पष्ट कर दिया कि सिख इस सैन्य कार्रवाई के चलते स्वर्ण मंदिर को हुए नुकसान से खासे आहत हैं और भिंडरावाला की मौत के बाद भी आतंकवाद समाप्त होने नहीं वाला है और ऐसा ही हुआ भी।

5 जुलाई, 1984 को श्रीनगर से बम्बई जा रहे इंडियन एयर लाइंस के एक विमान को सिख आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। अपहरणकर्ता विमान को लाहौर (पाकिस्तान) लेकर चले गए। 240 यात्रियों की जानबख्शी के एवज में इन अपहरणकर्ताओं ने दो करोड़ अमेरिकी डॉलर और जेल में कैद ‘ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फेडरेशन’ के सभी सदस्यों को रिहा करने की मांग रखी थी। पाकिस्तान सरकार की मध्यस्थता के बाद सभी यात्रियों को सकुशल भारत लाया गया और अपहरणकर्ताओं को पाकिस्तान में राजनीतिक शरण दे दी गई। 24 अगस्त, 1984 को इंडियन एयर लाइंस के एक और विमान का सिख आतंकियों ने अमृतसर से उड़ान भरते ही अपहरण कर लिया। अपहरणकर्ता इस बार भी विमान को लाहौर लेकर गए। अमेरिकी सरकार के हस्तक्षेप के चलते पाकिस्तान ने मध्यस्थता करने के बजाए विमान को दुबई के लिए रवाना कर दिया था। दुबई सरकार के सहयोग के चलते दोनों, यात्री और अपहरणकर्ता, वापस भारत भेज दिए गए थे।

‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ध्यान एक बार फिर से जम्मू-कश्मीर पर जा टिका। जम्मू-कश्मीर में तब नेशनल कॉफ्रेंस की सरकार थी, जिसके नेता फारूख अब्दुल्ला राज्य के मुख्यमंत्री थे। मई, 1983 में राज्य विधानसभा के चुनावों से पूर्व इंदिरा गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करने की इच्छुक थीं, लेकिन फारूख इसके लिए राजी नहीं हुए थे। इन चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और राज्य में उसकी सरकार का गठन हुआ था। इंदिरा गांधी तभी से फारूख अब्दुल्ला के प्रति दुराग्रह का भाव रखने लगी थीं। वे किसी भी तरीके से फारूख को अपदस्थ करने का मन बना चुकी थीं, लेकिन जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल बी.के. नेहरू ऐसी किसी पहल की राह में अड़चन बने हुए थे।

‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ के तुरंत बाद नेहरू के स्थान पर संजय गांधी के पुराने विश्वस्त जगमोहन को जम्मू-कश्मीर का राज्यपाल बनाकर इंदिरा ने फारूख अब्दुल्ला सरकार को अंततः अपदस्थ कर ही दिया।

नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर बगावत पैदा करने के लिए दिल्ली से भारी मात्रा में नकदी श्रीनगर पहुंचाई गई, जिसकी मदद से नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को खरीदा गया। नतीजा रहा 12 विधायकों का सरकार के खिलाफ हो जाना। इन विधायकों का नेतृत्व फारूख अब्दुल्ला के बहनोई गुल मोहम्मद शाह कर रहे थे। राज्यपाल जगमोहन ने फारूख अब्दुल्ला को विधानसभा में बहुमत साबित करने का मौका दिए बगैर ही पदमुक्त कर शाह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन कर डाला। इंदिरा गांधी का यह निर्णय कश्मीरी भावनाओं को भारी ठेस पहुंचाने वाला रहा। बी.के. नेहरू ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए लिखा है-

‘कश्मीरियों का अपने नेता को दोबारा अपदस्थ किए जाने के बाद पूरी तरह विश्वास दृढ़ हो गया कि भारत उन्हें कभी भी खुद पर शासन करने की अनुमति नहीं देगा।’

इंदिरा गांधी के इस निर्णय ने न केवल कश्मीरी आवाम का भरोसा भारत के प्रति कमजोर कर दिया, बल्कि एक कट्टर देशभक्त अब्दुल्ला परिवार की देशभक्ति को चुनौती देकर भारतीय लोकतंत्र पर भी प्रश्नचिह्न लगा डाला था। आने वाले समय में इसके दुष्प्रभाव स्पष्ट रूप से उभरे थे, जिनका खामियाजा आज तक देश को, जम्मू-कश्मीर की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। कश्मीर में अलगावाद की भावना लम्बे समय से सुलग रही थी, जिसे पाकिस्तान का अपरोक्ष समर्थन लगातार मिल रहा था। फारूख अब्दुल्ला और उनसे पहले उनके पिता शेख अब्दुल्ला हर कीमत पर भारतीय संघ का हिस्सा बने रहना चाहते थे। दूसरी तरफ पाक- समर्थित आतंकी संगठन ‘कश्मीरी लिबरेशन फ्रंट’ ने कश्मीरी घाटी में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। फरवरी, 1984 में इस संगठन ने ब्रिटेन में तैनात एक वरिष्ठ भारतीय राजनायिक रविंद्र म्हात्रे का अपहरण कर लिया। म्हात्रे को लंदन के निकट बर्मिंघम में बंधक बनाकर इन आतंकियों ने भारत सरकार के सामने अपने नेता मकबूल अहमद डार को रिहा करने की मांग रखी थी। शर्त न माने जाने पर रविंद्र म्हात्रे का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस घटना ने एक बार फिर से कश्मीर विवाद को अंतरराष्ट्रीय जगत में सुर्खियों में ला दिया था।

जुलाई, 1984 में फारूख सरकार को अपदस्थ कर इंदिरा सरकार ने देशभक्त कश्मीरियों की भारत के प्रति निष्ठा को कमजोर करने का काम किया। केंद्र सरकार के इस फैसले की कड़ी आलोचना विपक्षी दलों ने एक सुर में की थी। 12 जुलाई, 1984 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की दिल्ली में आयोजित बैठक के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नंदमूर्ति तारक रामाराव ‘एनटीआर’ ने विपक्षी मुख्यमंत्रियों की तरफ से फारूख अब्दुल्ला सरकार को असंवैधानिक तरीके से बर्खास्त किए जाने का मुद्दा उठाकर इस बैठक में मौजूद प्रधानमंत्री की नाराजगी मोल ली। नतीजा रहा अगस्त, 1984 में एनटीआर सरकार की राज्यपाल द्वारा बर्खास्तगी। इस बर्खास्तगी के चलते इंदिरा गांधी को संसद में विपक्षी दलों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा और एनटीआर की पार्टी ‘तेलुगु देशम’ से बागी हुए विधायकों के नेता भास्कर राव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

राजीव गांधी अब तक राजनीति में पूरी तरह रम चुके थे। 1982 में एशियाई खेलों के सफल आयोजन ने राजीव की छवि एक कुशल और प्रगतिशील सोच वाले युवा के रूप में स्थापित करने का काम किया था। पंजाब समस्या के समाधान हेतु अकाली नेताओं के साथ हुई कई चरणों की बातचीत में स्वयं अकाली नेताओं के कहने पर राजीव गांधी शामिल हुए थे। धीरे-धीरे कांग्रेस संगठन के भीतर उनकी पकड़ मजबूत होने लगी थी। 1983 में केंद्र सरकार ने तीन बरस के राष्ट्रपति शासन के पश्चात् असम में विधानसभा चुनाव कराने का निर्णय लिया। जनवरी, 1983 में कांग्रेस दो राज्यों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सत्ता से बाहर हो चुकी थी। असम में हालात बेहद विस्फोटक होने के चलते विपक्षी दलों ने चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया था। असम में घुसपैठियों के मुद्दे को लेकर तनाव के बीच चुनाव कराए जाने के फैसले ने आग में घी डालने का काम कर दिया। केंद्र सरकार एवं ‘ऑल असम स्टूडेंट यूनियन’ (आसू) के मध्य गैर-असमियों को राज्य से बाहर निकाले जाने की मांग को लेकर बातचीत का दौर लम्बे अर्से से चल रहा था। ‘आसू’ 1951 के बाद असम आए सभी गैर-असमियों को राज्य से बाहर निकाले जाने की मांग पर अड़ा हुआ था। केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका प्रस्ताव था कि 1971 में बांग्लादेश के गठन के दौरान असम में शरण लेने वाले बंगाली हिंदू और मुसलमानों को चिन्ह्ति कर उन्हें असम से इतर कहीं और शरण दी जा सकती है।