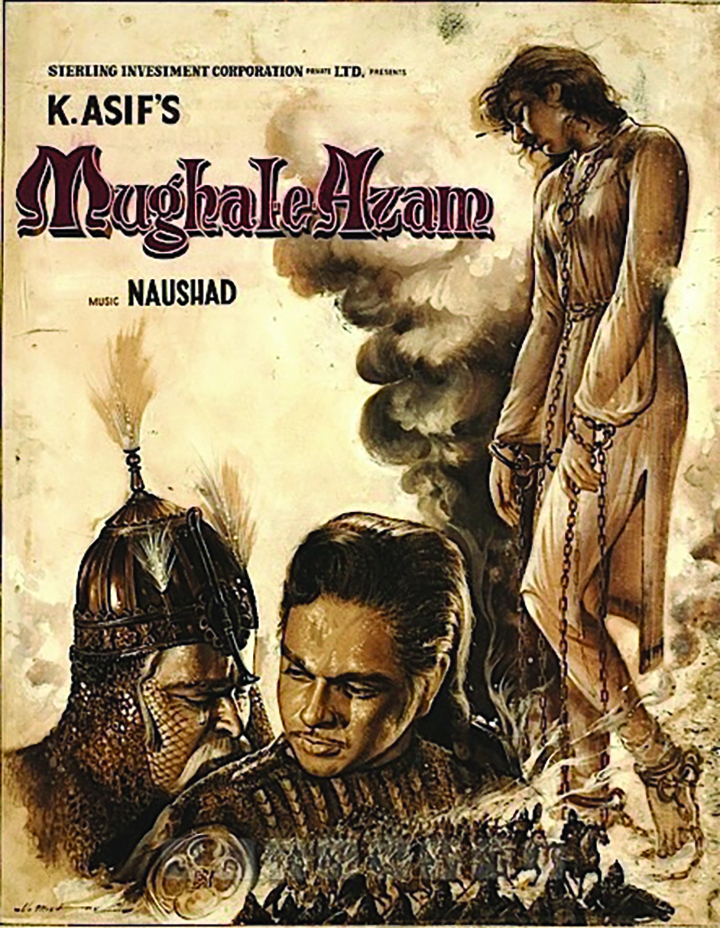

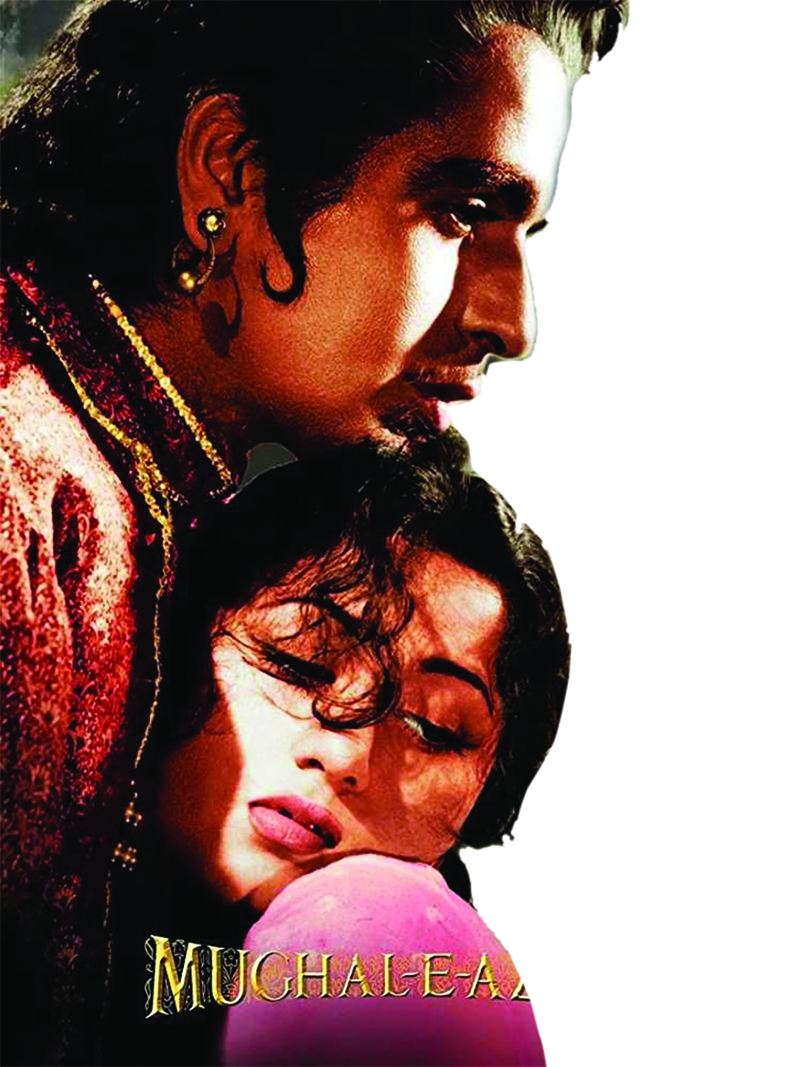

भले ही आज की पीढ़ी मुगल-ए-आजम के निर्माण की कथा से वाकिफ नहीं होगी, लेकिन इस फिल्म को जानना अपने इतिहास को जानना भी है

‘मुगल-ए-आजम’ जब 1960 में रिलीज होने वाली थी उसी दौरान फिल्म के निर्देशक के आसिफ और उनकी बेगम अख्तर आसिफ साहिबा के बीच में अनबन हो गई। उनकी बेगम, दिलीप कुमार को अपना भाई मानती थीं। यही वजह थी कि दिलीप कुमार ने मियां-बीवी के इस झगड़े को सुलझाने के लिए अगुवाई की। जब वे अपनी बहन का पक्ष लेकर के आसिफ के पास गए तो उनके बीच बहस कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और फिर गुस्से में के आसिफ ने दिलीप कुमार से कहा, ‘अपना सुपरस्टार वाला रुतबा मेरे घर के मामलों में दिखाने की कोशिश मत करो।’

दिलीप कुमार को ये बात इतनी बुरी लगी कि न तो वो प्रीमियर के समय मुगल-ए-आजम देखने गए और न ही उसके बाद। तल्खियां इतनी बढ़ गयी थीं कि दिलीप साहब अपनी ही फिल्म न देखने की बात पर अड़े रहे। मुगल-ए-आजम के हीरो ने पहली बार अपनी ही फिल्म साल 1979 में देखी यानी पूरे 18 साल बाद। 5 अगस्त को मुगल-ए-आजम को बने 61 वर्ष हो जाएंगे जिसने हिंदी सिनेमा में इतिहास रच दिया। भले ही आज की पीढ़ी मुगल-ए-आजम के निर्माण की कथा से वाकिफ नहीं होगी लेकिन इस फिल्म को जानना अपने इतिहास को जानना भी है।

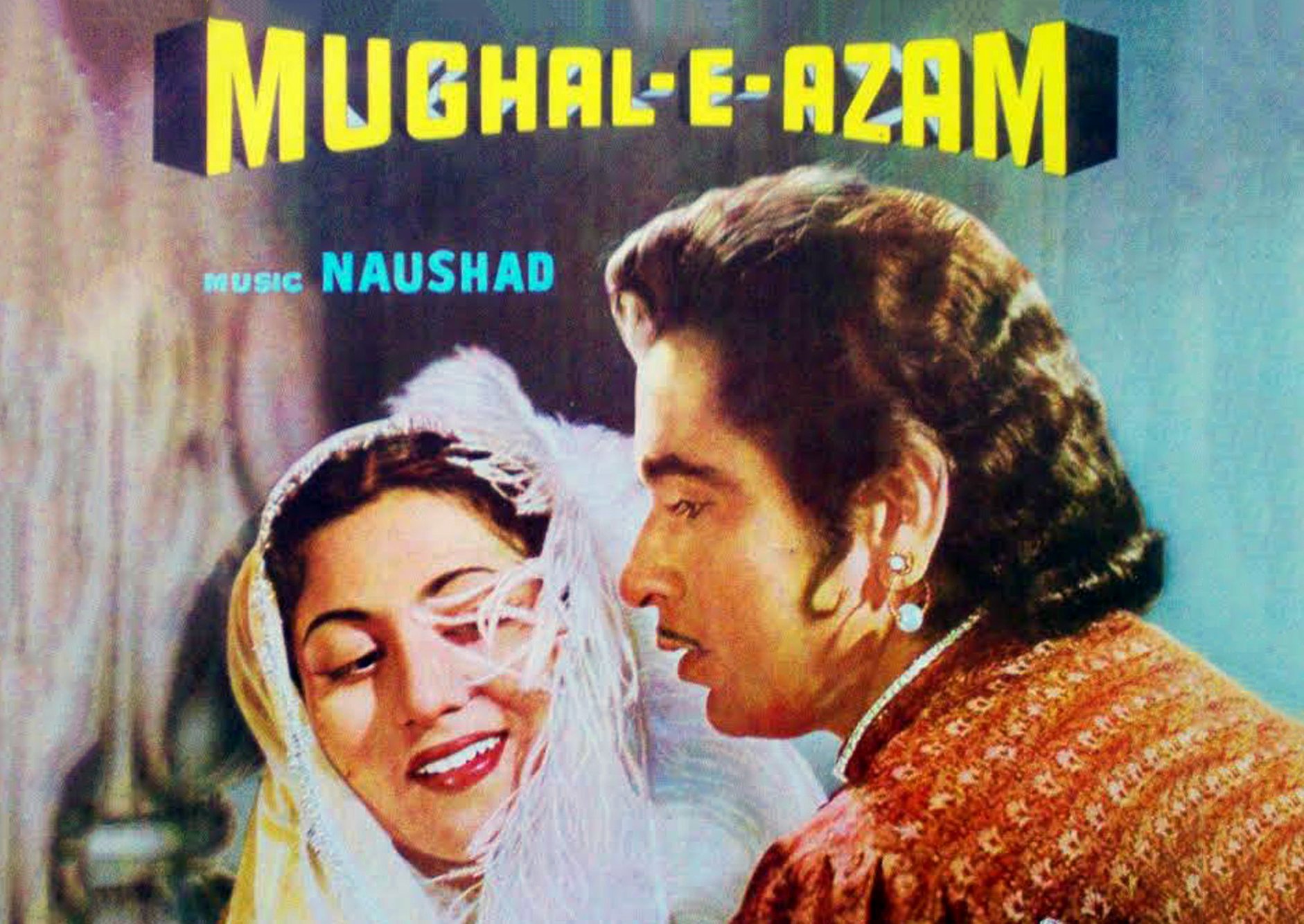

मुगल-ए-आजम में चित्रित ‘अनारकली’ अपनी वैचारिक स्वतंत्रता से दर्शकों को उसी तरह तठस्थ नहीं रहने देती जैसे अबरार अल्वी की ‘छोटी बहू’। कमाल अमरोही और मिर्जा ने फिल्म में अनारकली और बादशाह अकबर के संवादों को कुछ इस तरह से सजाया है कि लगता है अनारकली के साहस के आगे मानो पूरी मुगल सल्तनत की इमारत भर भरा कर ढह गयी हो। फिल्म में एक दृश्य के दौरान हिन्दोस्तान के बादशाह अनारकली से पूछते हैं, ‘हमें यकीन है कि कैदखाने में खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरजुओं में चमक बाकी न रखी होगी, जो कभी थी।’

मुगल-ए-आजम में चित्रित ‘अनारकली’ अपनी वैचारिक स्वतंत्रता से दर्शकों को उसी तरह तठस्थ नहीं रहने देती जैसे अबरार अल्वी की ‘छोटी बहू’। कमाल अमरोही और मिर्जा ने फिल्म में अनारकली और बादशाह अकबर के संवादों को कुछ इस तरह से सजाया है कि लगता है अनारकली के साहस के आगे मानो पूरी मुगल सल्तनत की इमारत भर भरा कर ढह गयी हो। फिल्म में एक दृश्य के दौरान हिन्दोस्तान के बादशाह अनारकली से पूछते हैं, ‘हमें यकीन है कि कैदखाने में खौफनाक अंधेरों ने तेरी आरजुओं में चमक बाकी न रखी होगी, जो कभी थी।’

अनारकली इसका जवाब बादशाह की नजरों में आंखें मिलाकर देती है, ‘कैदखाने के अंधेरे इस कनीज की आरजुओं की रोशनी से कम थे।’ वो सिर्फ अनारकली ही नहीं थी, बल्कि गुलनार और जोधाबाई भी थीं जिन्होंने स्त्री मन के रेशा-रेशा को खोलकर सामाजिक बदलाव में अपनी भूमिका के अस्तित्व का मुखर होकर दावा किया। जैसा कि आदतन हर फिल्म को स्त्री मन से परखने की कोशिश रहती है वह भाव यहां भी विचरण कर रहा था। मैंने पाया कि भले ही इस फिल्म में नायक, नायिका का पैर छू कर स्त्री सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा है लेकिन हिन्दोस्तान के बादशाह अकबर, जोधाबाई और अनारकली के सत्ता से टकराने की जिद और उनके तर्कों के आगे कई बार कमजोर जरूर पड़ जाते हैं। यह पटकथा की खासियत ही है कि इस फिल्म की स्त्री छवियां आज भी दर्शकों को उद्वेलित करने में समर्थ हैं। मुगल-ए- आजम के क्लासिक होने के पीछे की कहानी में निर्देशक के आशिफ के जीवन के 16 साल की अनवरत कठिन यात्रा है। रिलीज के बाद विभिन्न रिकॉर्ड तोड़ने वाली यह फिल्म 16 साल में बनकर तैयार हुई थी यह अपने आप में किसी तपस्या के सफल होने जैसा है। इस फिल्म का एक गीत ‘मोहे पनघट पर नन्दलाल छेड़ गयो रे….’ को पंडित लच्छू महाराज ने मधुबाला को तीन साल तक सिखाया था।

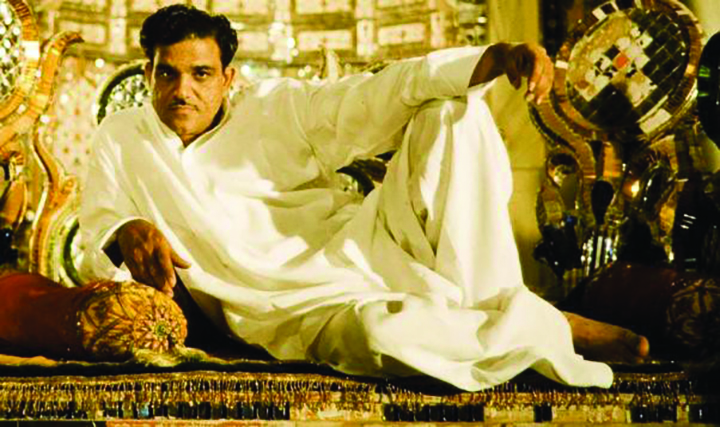

निर्देशन से लेकर पटकथा लेखन, फिल्मांकन, पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा खोटे, दिलीप कुमार और मधुबाला के श्रेष्ठ अभिनय ने इस फिल्म को आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाए रखा हुआ है। सन 1960 में हिन्दी सिनेमा में 100 से अधिक फिल्में बनी जो सफल रहीं जिनमें ‘मुगल-ए- आजम’, ‘कोहिनूर’, ‘बरसात की रात’, ‘दिल अपना और प्रीत पराई’, ‘चौदहवीं का चांद’, ‘जिस देश में गंगा बहती है’, ‘कानून’, ‘काला पत्थर’, ‘लव इन शिमला’, ‘घूंघट’ आदि प्रमुख फिल्में हैं। पर जिस फिल्म ने व्यावसायिक दृष्टि से सबसे अधिक कमाई की वह फिल्म थी ‘मुगल-ए-आजम’। शहजादे सलीम और बादशाह अकबर के बीच की वैचारिक लड़ाई के दौरान हुए संवादों को दर्शकों ने खूब पसन्द किया। सलीम और अनारकली की ऐतिहासिक प्रेम कहानी को पूरा करने में के आसिफ को उन मुश्किलों से बार-बार झूझना पड़ा जिससे कोई भी निर्देशक हार मान कर बैठ जाता। इस दौरान कई निवेशकों ने साथ छोड़ा तो कई कलाकारों ने भी के आसिफ के इस जुनून पर भरोसा नहीं किया और उनका साथ छोड़ दिया। लगातार निवेशक बदलते रहे, उनका पैसा वापस करते-करते इस कदर कर्ज में डूब चुके थे के आसिफ कि अगर फिल्म सफल न होती तो के आसिफ बिन मौत मारे जाते। पर उस दौरान तो कोई नहीं जानता था कि उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे फिल्म इंडस्ट्री के महान डायरेक्टर्स में से एक करीमुद्दीन आसिफ, जिन्हें लोग के आसिफ के नाम से जानते हैं वो ‘मुगल-ए-आजम’ के साथ-साथ फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों को अमर कर जाएंगे। के आसिफ ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, तमाम मुश्किलों के बावजूद वे अपने सपने को सच करने में लगे रहे। इस फिल्म के निर्माण के दौरान हुई तमाम घटनाएं ऐसी हैं जिनका जिक्र इस एक आलेख में नहीं किया जा सकता, पर उन दिलचस्प घटनाओं ने हिन्दी सिनेमा में तमाम ऐतिहासिक बदलाव किए। उन बदलावों ने आगे चलकर हिन्दी सिनेमा को उतना सशक्त जरूर कर दिया था जहां से एक नई पीढ़ी बिना किसी डर के फिल्म को सफल बनाने के हर रिस्क को लेने के लिए तैयार हो सकी। वो के आसिफ ही थे जिन्होंने अपनी फिल्म में शास्त्रीय संगीत की अमिट छाप छोड़ने के लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब और पंडित लच्छू महाराज को मना कर एक साथ लाए। और फिर शकील बदायूं के गीत, नौशाद साहब का संगीत, कमाल अमरोही और वजाहत मिर्जा के संवादों ने तो इस फिल्म को हिन्दी सिनेमा के इतिहास में दर्ज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहब्बत को अपना खुदा मान बैठी अनारकली को दीवार में चुनवा दिए जाने का दृश्य सामंतवादी सत्ता के भय को साफ उजागर करती है। बाद में भले ही रहम की भीख में अनारकली को एक गुप्त रास्ते से महल के बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन पीछे तन्हा अकेले रह जाते हैं दो प्रेमी। ‘प्यार किया तो डरना क्या . . ……’ आज भी प्रेमी जोड़ियों को किसी ऊंचे दर्जे का प्रेम प्रतीक ही लगता है। यहां यह जिक्र करना बेहद जरूरी है कि इस फिल्म के लिए 20 गानों की रिकॉर्डिंग हुई थी जिसमें से महज 10 गाने ही फिल्म में शामिल किए गए।शामिल सभी गाने आज भी मन-मस्तिष्क में छाए हुए हैं इतने सालों के बाद भी। यह के आसिफ का वह दांव था जिसने महबूब खान की ‘मदर इंडिया’ के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया था।

निर्देशन से लेकर पटकथा लेखन, फिल्मांकन, पृथ्वीराज कपूर, दुर्गा खोटे, दिलीप कुमार और मधुबाला के श्रेष्ठ अभिनय ने इस फिल्म को आज भी दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाए रखा हुआ है। सन 1960 में हिन्दी सिनेमा में 100 से अधिक फिल्में बनी जो सफल रहीं जिनमें ‘मुगल-ए- आजम’, ‘कोहिनूर’, ‘बरसात की रात’, ‘दिल अपना और प्रीत पराई’, ‘चौदहवीं का चांद’, ‘जिस देश में गंगा बहती है’, ‘कानून’, ‘काला पत्थर’, ‘लव इन शिमला’, ‘घूंघट’ आदि प्रमुख फिल्में हैं। पर जिस फिल्म ने व्यावसायिक दृष्टि से सबसे अधिक कमाई की वह फिल्म थी ‘मुगल-ए-आजम’। शहजादे सलीम और बादशाह अकबर के बीच की वैचारिक लड़ाई के दौरान हुए संवादों को दर्शकों ने खूब पसन्द किया। सलीम और अनारकली की ऐतिहासिक प्रेम कहानी को पूरा करने में के आसिफ को उन मुश्किलों से बार-बार झूझना पड़ा जिससे कोई भी निर्देशक हार मान कर बैठ जाता। इस दौरान कई निवेशकों ने साथ छोड़ा तो कई कलाकारों ने भी के आसिफ के इस जुनून पर भरोसा नहीं किया और उनका साथ छोड़ दिया। लगातार निवेशक बदलते रहे, उनका पैसा वापस करते-करते इस कदर कर्ज में डूब चुके थे के आसिफ कि अगर फिल्म सफल न होती तो के आसिफ बिन मौत मारे जाते। पर उस दौरान तो कोई नहीं जानता था कि उत्तर प्रदेश के इटावा में जन्मे फिल्म इंडस्ट्री के महान डायरेक्टर्स में से एक करीमुद्दीन आसिफ, जिन्हें लोग के आसिफ के नाम से जानते हैं वो ‘मुगल-ए-आजम’ के साथ-साथ फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों को अमर कर जाएंगे। के आसिफ ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, तमाम मुश्किलों के बावजूद वे अपने सपने को सच करने में लगे रहे। इस फिल्म के निर्माण के दौरान हुई तमाम घटनाएं ऐसी हैं जिनका जिक्र इस एक आलेख में नहीं किया जा सकता, पर उन दिलचस्प घटनाओं ने हिन्दी सिनेमा में तमाम ऐतिहासिक बदलाव किए। उन बदलावों ने आगे चलकर हिन्दी सिनेमा को उतना सशक्त जरूर कर दिया था जहां से एक नई पीढ़ी बिना किसी डर के फिल्म को सफल बनाने के हर रिस्क को लेने के लिए तैयार हो सकी। वो के आसिफ ही थे जिन्होंने अपनी फिल्म में शास्त्रीय संगीत की अमिट छाप छोड़ने के लिए उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब और पंडित लच्छू महाराज को मना कर एक साथ लाए। और फिर शकील बदायूं के गीत, नौशाद साहब का संगीत, कमाल अमरोही और वजाहत मिर्जा के संवादों ने तो इस फिल्म को हिन्दी सिनेमा के इतिहास में दर्ज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहब्बत को अपना खुदा मान बैठी अनारकली को दीवार में चुनवा दिए जाने का दृश्य सामंतवादी सत्ता के भय को साफ उजागर करती है। बाद में भले ही रहम की भीख में अनारकली को एक गुप्त रास्ते से महल के बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन पीछे तन्हा अकेले रह जाते हैं दो प्रेमी। ‘प्यार किया तो डरना क्या . . ……’ आज भी प्रेमी जोड़ियों को किसी ऊंचे दर्जे का प्रेम प्रतीक ही लगता है। यहां यह जिक्र करना बेहद जरूरी है कि इस फिल्म के लिए 20 गानों की रिकॉर्डिंग हुई थी जिसमें से महज 10 गाने ही फिल्म में शामिल किए गए।शामिल सभी गाने आज भी मन-मस्तिष्क में छाए हुए हैं इतने सालों के बाद भी। यह के आसिफ का वह दांव था जिसने महबूब खान की ‘मदर इंडिया’ के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया था।

फिल्म ने सन् 60 में युवा पीढ़ी को खूब आकर्षित किया, यह फिल्म अपने सम्मोहन में समाहित करने के लिए आज 61 साल बाद भी समर्थ है।